Oleh Marzuki Wahid

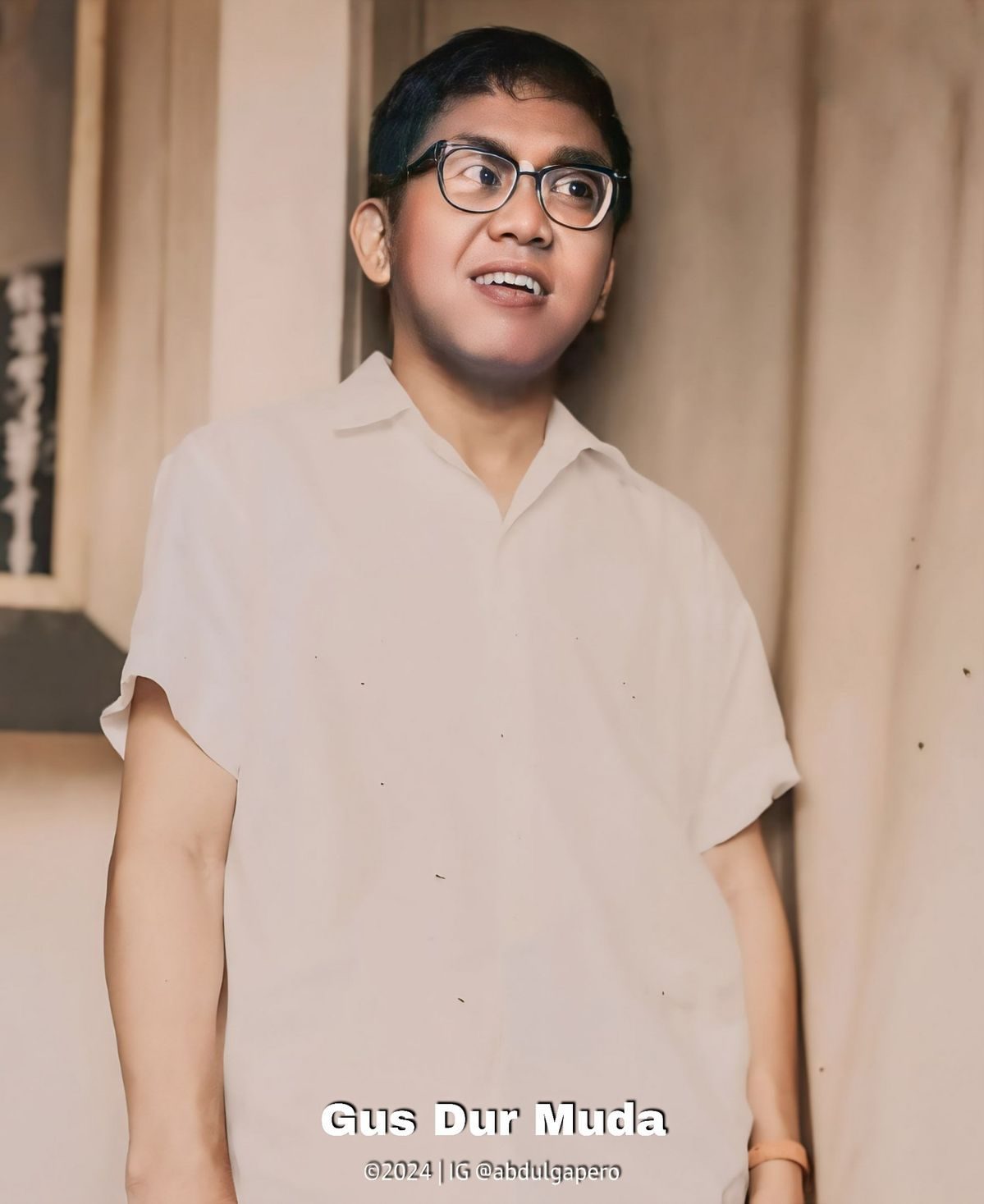

Kehadiran Gus Dur—panggilan akrab KH. Abdurrahman Wahid, Presiden RI Keempat dan Ketua Umum PBNU 1984-1999 yang wafat pada 30 Desember 2009—tidak bisa dipisahkan dari sejarah kontroversi dan kenylenehan di negeri ini, utamanya sepanjang era Orde Baru. Semenjak kepulangan dari studinya di Mesir dan Irak sekitar awal 1970-an, ia mulai membuat kejutan-kejutan baru. Baik lewat tulisan-tulisannya di pelbagai media massa terkemuka saat itu, maupun lompatan-lompatan tindakannya dari bandara tradisi habitatnya, pondok pesantren, Gus Dur selalu menggulirkan wacana kritis ke hadapan publik—jika ia sendiri tidak menjadi konsumsi untuk wacana publik. Pertanyaannya kemudian: mengapa terjadi kontroversi dan mengapa dianggap nyleneh? Apakah karena faktor Gus Dur yang memicu kontroversi ataukah karena kondisi masyarakat atau negara yang belum siap menerima ajakan Gus Dur, sehingga menimbulkan kontroversi dan menganggapnya nyleneh?

Pertanyaan ini penting dimajukan setidaknya karena dua hal. Pertama, untuk menguji sejauhmana kualitas pemikiran Gus Dur di hadapan publik sehingga mampu membuat kontroversi dan dianggap nyleneh. Kedua, sebaliknya, untuk menilai sejauhmana kedewasaan masyarakat atau negara dalam menghadapi dan menerima pemikiran-pemikiran cerdas dan tindakan-tindakan kritis yang mengagetkan di luar mainstream. Kedua hal ini memang harus dilihat dan diketahui agar kita bisa membaca secara jernih pemikiran atau tindakan Gus Dur, baik dari aspek substantif maupun dari segi pengaruh sosialnya ketika hal itu dilontarkan. Dari sini akan menjadi jelas mana dimensi ontologis dan epistemologis pemikiran Gus Dur—yang oleh beberapa ahli filsafat ilmu bisa bebas nilai—dan mana dimensi aksiologisnya yang tidak bisa mengabaikan sistem nilai di mana pemikiran itu hendak diterapkan.

Pengakuan Berbagai Kalangan

Terlepas dari debat filosofi pemikiran dan tindakannya, sebagaimana umum diketahui, jauh sebelum jadi presiden, Gus Dur memang sering memerankan dirinya sebagai aktor kritis terhadap negara. Perjuangannya yang gigih menegakkan demokrasi dan pemikirannya yang di luar kebiasaan umum selalu diposisikan sebagai ‘pesaing politik’ dari negara. Menjadi tak heran, kalau ia kemudian dianggap sebagai satu-satunya kekuatan sosial politik paling independen di Indonesia sepanjang Orde Baru. Jika Presiden Soeharto dengan kalangan tentara dan birokrasi, pada saat itu, dianggap sayap negara (the state), maka Gus Dur dengan NU dan kalangan pro-demokrasi adalah sayap masyarakat sipil (the civil society). Tak ayal lagi, negara dan civil society selalu berhadapan dan bersitegang akibat proses demokratisasi yang selalu membentur benteng otoritarianisme-birokrasi raksasa politik Orde Baru.

Juga tak aneh kemudian, bila komentar-komentarnya dan gerakannya selalu menghiasi halaman-halaman media massa sebanding lurus dengan penampilan negara yang kian hegemonik. Demikian juga keberaniannya menentang arus utama negara dan dalam hal-hal tertentu juga arus masyarakat yang tidak sesuai dengan gagasan dan pikirannya, serta kesetiaannya pada Islam dan nilai-nilai kebangsaan, menjadikannya sebagai tokoh yang populer dan disegani sekaligus dimusuhi dan dicaci-maki sepanjang hidupnya.

Walhasil, Gus Dur menjadi the news maker dan pernah terpilih menjadi tokoh terpopuler tiga kali: pertama, tokoh tahun 1989 oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat; kedua, tokoh tahun 1990 oleh Majalah Editor, dan ketiga, tokoh tahun 1999 oleh Surat Kabar Kompas. Lebih dari itu, dia juga banyak menerima penghargaan nasional maupun internasional, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Dalam bidang akademik, Gus Dur banyak menerima gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari berbagai universitas dunia ternama. Gus Dur disejajarkan dengan Soekarno sebagai ilmuwan yang masuk ke dalam deretan orang-orang pandai di dunia. Soekarno mampu mengantongi 24 gelar Doktor Honoris Causa (HC), Gus Dur memperoleh 10 gelar Doktor HC. Dalam bidang non-akademik, Gus Dur, di antaranya, memperoleh penghargaan Ramon Magsaysay Award dari Philipina (1993), Global Tolerance Award dari Friends of the United Nations New York (2003), World Peace Prize Award dari World Peace Prize Awarding Council (WPPAC), Seoul Korea Selatan (2003), Presiden World Headquarters on Non-Violence Peace Movement (2003), Simon Wiethemtal Center, AS (2008), penghargaan dari Mebal Valor, AS (2008), penghargaan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dari Pemerintah Mesir, penghargaan dan kehormatan dari Temple University, Philadelphia, AS, yang memakai namanya untuk penghargaan terhadap studi dan pengkajian kerukunan antarumat beragama, Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Studies (2008).

Sedangkan penghargaan nasional, di antaranya, adalah Bintang Tanda Jasa Kelas 1, Pin Penghargaan Keluarga Berencana dari Perhimpunan Keluarga Berencana I, Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI BJ Habibie. Tidak hanya semasa hidupnya penghargaan diperoleh, setelah wafat pun penghargaan masih mengalir diberikan kepadanya. Di antaranya adalah Universitas Mahendradatta memberikan Mahendradatta Award A di bidang akademik (2010), Dewan Adat Papua (DAP) menganugerahi Bapak Demokrasi Papua oleh (2010), dan LSM Charta Politika memberikan anugerah Lifetime Achievement Charta Politika Award (2010). Julukan Guru Bangsa dan Bapak Bangsa—bahkan Pahlawan Nasional–hampir diberikan oleh seluruh komponen organisasi, baik dari lembaga Negara, Pemerintah, NGO’s, maupun komunitas sosial lainnya.

Penghargaan-penghargaan ini suatu bukti pengakuan nasional dan internasional terhadap peran dan kontribusinya dalam proses kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat demokratis, adil, dan berkeadaban … (bersambung)

LANJUTKAN !

ok siap